Wahlen

Wahlen

| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |

|---|---|

| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |

| Themengebiet: | Deutschland , Sachthemen |

| Erscheinungsjahr: | 2021 |

| Beschaffenheit: | Print: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbiger OH-Folien; Online: Heft (PDF und Word), Bilder (.jpg) |

| Seitenzahl: | 28 |

| Produktnummer: | 40-2104 |

29,90 €

0,00 €

inkl. MwSt.

Verfügbar

Versandkostenfrei

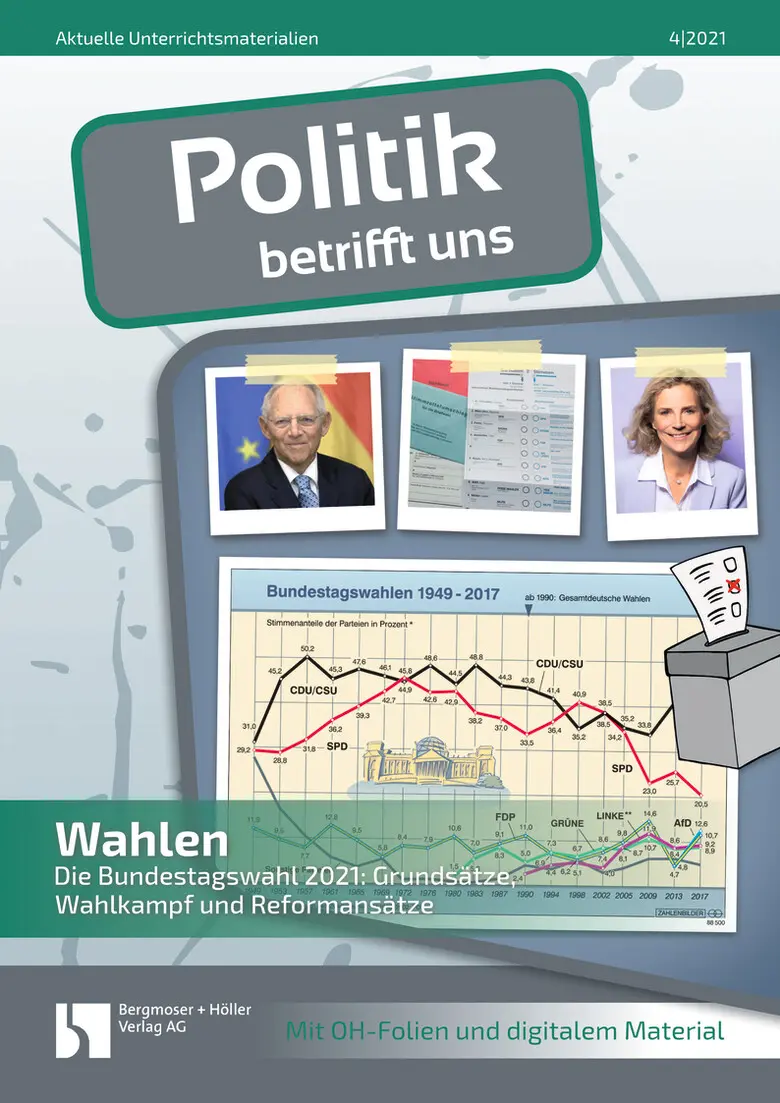

Das Super-Wahljahr 2021 mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl am 26.9.2021 ist ein besonderes. Es ist ein Wahljahr, welches unter den Bedingungen einer Pandemie ablaufen muss. In diesem Heft beleuchten wir unter anderem, wie die Parteien mit diesen Bedingungen umgehen, welche Aktivitäten sie beibehalten und welche neu hinzukommen:

- Im ersten Teil der Unterrichtsreihe werden unter anderem die unterschiedlichen Wahlsysteme Verhältniswahl und Mehrheitswahl erläutert. Im Fortgang wird das personalisierte Verhältniswahlrecht Deutschlands behandelt. Abschließend werden Reformvorschläge vorgestellt und diskutiert, die ein weiteres Anwachsen der Bundestagsmandate verhindern sollen.

- Im zweiten Teil beschäftigen sich die Schüler/-innen mit der Binnenperspektive einer Wahlkämpferin aus dem rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf 2021, die ihren Wahlkampf unter den Bedingungen einer Pandemie gestalten musste. Dieser Teil bietet auch Anregungen, dazu Wahlkämpfer/-innen aus den Wahlkreisen zur Bundestagswahl an Schulen einzuladen.

- Im dritten Teil der Unterrichtsreihe wird die Zukunft der Partizipation durch Wahlen näher beleuchtet. Die Schüler/-innen gehen der Frage nach, wie die Zukunft des Deutschen Bundestages aussehen könnte und welche Maßnahmen langfristig die politische Partizipation stärken könnten. Die Materialien in diesem Teil schließen mit einem sehr lesenswerten Interview mit dem Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble.

Abgerundet wird die Unterrichtsreihe mit einem Aktuell, das aus der Perspektive des dienstältesten Abgeordneten und aktuellem Bundestagspräsidenten fast 50 Jahre Deutscher Bundestag Revue passieren lässt. Das Heft schließt mit einem Klausurvorschlag. Die Unterrichtsreihe lässt sich als Ganzes oder in Teilen unterrichtlich nutzen.

Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe

1. Teil: Grundlagen von Wahlen und Wahlsystemen

- M 1.1 Was bedeutet Wählen für mich?

- M 1.2 Funktionen von Wahlen

- M 1.3 Wahlsysteme im Vergleich

- M 1.4 Mehrheits- und Verhältniswahlrecht – gerecht und legitim?

- M 1.5 Auswirkungen des Wahlsystems auf das politische System

- M 1.6 Das personalisierte Verhältniswahlrecht in Deutschland

- M 1.7 Die Reform des Wahlrechts

- M 1.8 Die Reform aus der Perspektive des Bundestagspräsidenten

2. Teil: Wahlkampf

- M 2.1 Funktionen, Methoden und Mittel des Wahlkampfs

- M 2.2E Lösungsmatrix: Funktionen, Methoden und Mittel des Wahlkampfs

- M 2.3 Leitfaden zur Wahlkampfanalyse

- M 2.4 Wahlkampf zu Zeiten von Corona: Interview mit Dr. Anna Köbberling

3. Teil: Zukunft der Partizipation durch Wahlen Folie

- M 3.1 Schlagzeilen zum Thema Zukunft von Wahlen und Partizipation

- M 3.2 Karikatur: Wählen gehen?

- M 3.3 Nichtwähler – die stärkste „Fraktion“ im Parlament

- M 3.4 Sinkende Wahlbeteiligung – ein Alarmzeichen?

- M 3.5 Zukunft des Parlaments

- M 3.6 Stärkung der Partizipation – nur wie?

- M 3.7A Der Bundestag im Spiegel der Zeit

4. Teil: Klausurvorschlag + Erwartungshorizont

- M 4.1 Klausurvorschlag

- M 4.2 Erwartungshorizont