Grundbegriffe der Ökonomie

Grundbegriffe der Ökonomie

| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |

|---|---|

| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |

| Themengebiet: | Deutschland , Sachthemen |

| Erscheinungsjahr: | 2020 |

| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |

| Seitenzahl: | 28 |

| Produktnummer: | 40-2003 |

29,90 €

0,00 €

inkl. MwSt.

Verfügbar

Versandkostenfrei

Jede Bürgerin und jeder Bürger muss immer mehr im privaten aber selbstverständlich auch im beruflichen Kontext wirtschaftlich entscheiden und handeln, um Leistungen und Kosten aber auch Chancen und Risiken abzuwägen. Insbesondere im Rahmen internationaler und globaler Märkte ist unser Alltag von wirtschaftlichen Entscheidungen geprägt, die eine ökonomische Bildung unabdingbar erscheinen lassen. Einen Einblick in zentrale wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Prozesse sowie eine praxisnahe Diskussion zur Konsumenten- und Produzentensouveränität bietet dieses Heft. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich ökonomische Grundkenntnisse aneignen und Kompetenzen entwickeln, die sie dazu befähigen, mit Bezug zu politischen, ethischen und ökologischen Dimensionen, volkswirtschaftliche und globalwirtschaftliche Themen urteilsbildend zu entschlüsseln.

Die vorliegende Unterrichtseinheit gliedert sich in drei Teile:

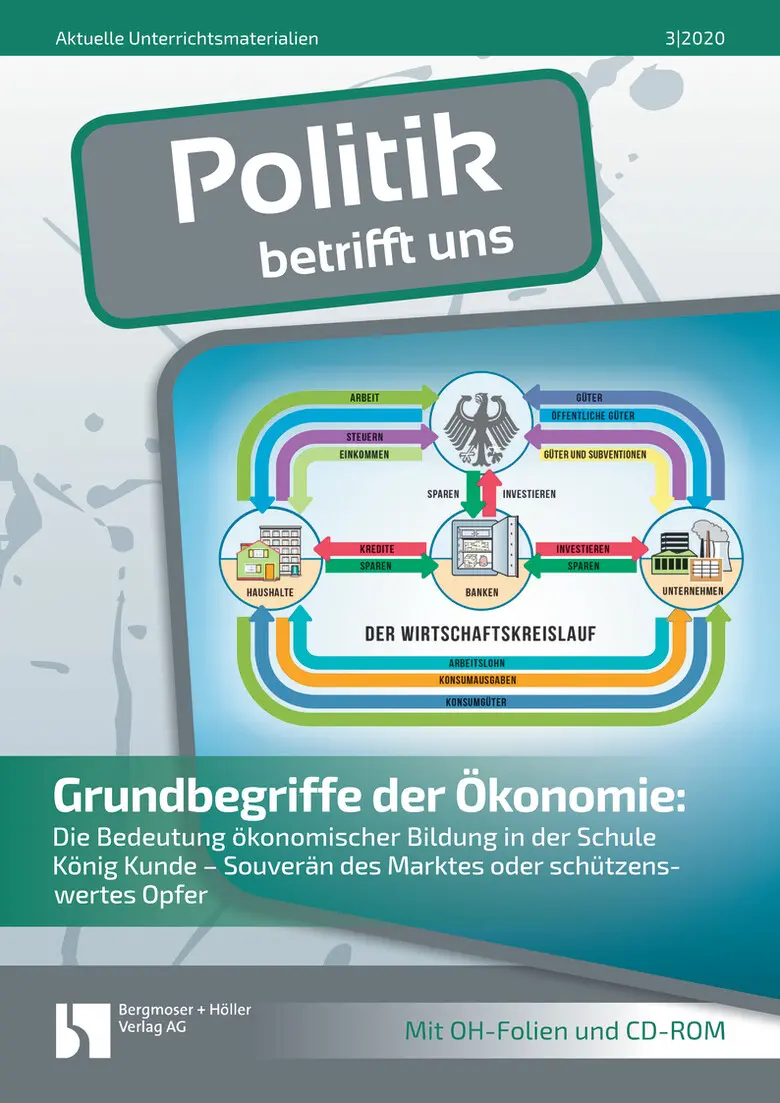

Im ersten Teil erarbeiten die Schülerinnen und Schüler strukturiert und systematisiert wesentliche Grundbegriffe der Ökonomie, beginnend mit der Ausgestaltung der Nachfrage am Markt, basierend auf den Bedürfnissen des Individuums und dem sich daraus entwickelnden Bedarf der Konsumenten. Des Weiteren sieht der Sachkompetenzbezug vor, dass sie die Begriffe Güterknappheit, Marktformen, Güterarten und Preisbildung erschließen. Integriert erläutern sie den Begriff Markt sowie die Merkmale eines marktwirtschaftlichen Systems und setzen sich mit den Bestimmungsgründen des interessengeleiteten Verhaltens von Konsumenten und Produzenten innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems auseinander.

Im zweiten Teil erarbeiten die Schülerinnen und Schüler kooperativ die Bedeutung und Ausprägung der Konsumenten- und Produzentensouveränität. Schwerpunkt dieses Teils ist im Folgenden eine in Gruppen vorbereitete Pro- und Kontradebatte zur Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland und somit das Training der Handlungs- und Urteilskompetenz im Sinne einer höheren Taxonomieebene.

Im dritten Teil der Unterrichtsreihe wird der Rahmen bzgl. der staatlichen Intervention geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Leitideen, Grundannahmen, Merkmale und die Rolle des Staates verschiedener Wirtschaftsordnungsmodelle (Zentralverwaltungswirtschaft, Neoliberalismus Sozialen Marktwirtschaft).

Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe

1. Teil: Grundbegriffe der Ökonomie

- M 1.1 Wovon Bedürfnisse abhängig sind

- M 1.2 Vom Bedürfnis zur Deckung der Nachfrage

- M 1.3 Karikatur: König Kunde oder schützenswertes Opfer?

- M 1.4 Konsum – früher und heute

- M 1.4E Konsum – früher und heute

- M 1.5 Bedürfnisse und ihre Dringlichkeit

- M 1.5 Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow

- M 1.6 Konsumenten und Produzenten treffen sich am Markt

- M 1.7 Arten von Gütermärkten

- M 1.8 Ausprägung von Faktormärkten

- M 1.9 Wunsch oder Wirklichkeit? Vollkommene oder reale Märkte?

- M 1.10A Matrix der Marktformen

- M 1.11 Der (erweiterte) Wirtschaftskreislauf

2. Teil: König Kunde – Souverän des Marktes oder schützenswertes Opfer?

- M 2.1 Konsumenten- oder Produzentensouveränität?

- M 2.2 Wirklich süß! Wie viel Zucker enthalten unsere Lebensmittel?

- M 2.3 Welche Auswirkungen hat ungesunde Ernährung auf uns und die Gesellschaft?

- M 2.4 Braucht Deutschland eine Zuckersteuer?

- M 2.5 Planen und Durchführen einer Pro/-Kontradiskussion in Kleingruppen

- M 2.6 Pro – „Einführung einer Zuckersteuer“

- M 2.7 Kontra – „Einführung einer Zuckersteuer“

3. Teil: Fremdbestimmt oder freiheitlich? Eine Ordnung für die Wirtschaft

- M 3.1 Hilfekarte zur Erstellung von Sketchnotes

- M 3.2 Grundzüge der Zentralverwaltungswirtschaft

- M 3.3 Grundzüge des Neoliberalismus

- M 3.4 Grundzüge der Sozialen Marktwirtschaft

4. Teil: Klausurvorschlag + Erwartungshorizont

- M 4.1 Klausurvorschlag

- M 4.2 Erwartungshorizont