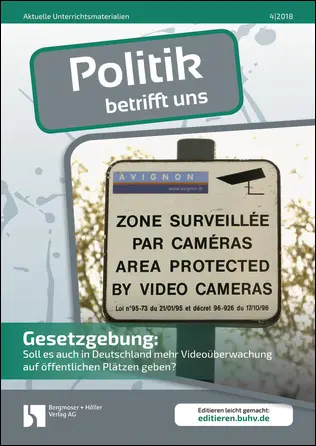

Gesetzgebung:

Gesetzgebung:

| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |

|---|---|

| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |

| Themengebiet: | Deutschland , Lebenswelten von Jugendlichen , Sachthemen |

| Erscheinungsjahr: | 2018 |

| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |

| Seitenzahl: | 28 |

| Produktnummer: | 40-1804 |

29,90 €

0,00 €

inkl. MwSt.

Verfügbar

Versandkostenfrei

Auch in Deutschland sind spätestens seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember 2017 die Forderungen nach mehr Überwachung und stärkerer Kontrolle öffentlicher Plätze lauter geworden. Befürworter sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung. Kritiker sehen in dieser Forderung jedoch einen weiteren Schritt in Richtung Überwachungsstaat und argumentieren, dass zu viel Sicherheit die Freiheit gefährde. Hieraus resultiert die Frage, wie eine Balance zwischen Sicherheit und Freiheit geschaffen werden kann.

Die vorliegende Unterrichtseinheit ist in vier Teile gegliedert:

- Im ersten Teil überprüfen die Schüler/-innen einerseits ihre ganz persönliche Ausbalancierung der beiden Werte Freiheit und Sicherheit, andererseits die Ausbalancierung am konkreten Beispiel der Videoüberwachung.

- Der zweite Teil beinhaltet den Gesetzgebungsprozess als formalen Rahmen.

- Im dritten Teil simuliert die Lerngruppe anhand von ausgewählten Etappen den Gesetzgebungsprozess zur Änderung des §6b BDSG.

- Im vierten Teil setzt sich die Lerngruppe mit fremden Urteilen in Form eines Kommentares zur Neuregelung sowie den Positionen von FDP und AfD – Parteien, die dem damaligen Bundestag nicht angehört haben – auseinander.

- Eine Klausur zum Analyse- und Urteilstraining rundet die Einheit ab.

Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe

1. Teil: Das Problem: Was stellt es dar?

- M 1.1 Freiheit und Sicherheit – zwei unvereinbare Gegensätze?

- M 1.2 Problemwahrnehmung aus verschiedenen Perspektiven

- M 1.2 E Eine Kurzumfrage

- M 1.3 Umfrageergebnisse zur Ausweitung der Videoüberwachung

- M 1.4 Problemwahrnehmung aus der Sicht eines Karikaturisten

- M 1.5 Problembeschreibung: Worüber reden wir eigentlich?

- M 1.6 Der Politikzyklus als Analysemodell von politischen Prozessen

2. Teil: Politikformulierung konkret: ein Überblick

- M 2.1 Der Gang eines Gesetzes

- M 2.2 Schaubild zum Gang eines Gesetzes

- M 2.3 Gesetzgebungsprozess konkret: „Videoüberwachungsverbesserungsgesetz“(BDSG)

- M 2.4 Gesetzentwurf der Bundesregierung

3. Teil: Gesetzgebungsprozess: Eine Simulation

- M 3.1 Überblick: Gesetzgebung als Simulation

- M 3.2 Aussprache (2./3.Lesung) im Bundestag zum Videoüberwachungsverbesserungsgesetz

- M 3.3 Parteipositionen zum Gesetzentwurf: CDU/CSU (Unionsfraktion)

- M 3.4 Parteipositionen zum Gesetzentwurf: SPD

- M 3.5 Parteipositionen zum Gesetzentwurf: Bündnis 90/Die Grünen

- M 3.6 Parteipositionen zum Gesetzentwurf: DIE LINKE

- M 3.E Gesetzgebungsprozess: Eine Simulation

4. Teil: Die Bewertung: Problem gelöst? Neues Problem entstanden?

- M 4.1 Der schmale Grat zwischen Terrorabwehr und Überwachung

- M 4.2 Zwei Positionen zur Videoüberwachung aus dem 19. Deutschen Bundestag: FDP und AfD

- K 4.3 Klausurvorschlag

- M 4 A Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz: Verstoß gegen unsere Grundrechte?