Die Bundeswehr

Die Bundeswehr

| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |

|---|---|

| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |

| Themengebiet: | Deutschland , Sachthemen |

| Erscheinungsjahr: | 2020 |

| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |

| Seitenzahl: | 28 |

| Produktnummer: | 40-2004 |

29,90 €

0,00 €

inkl. MwSt.

Verfügbar

Versandkostenfrei

Die Bundeswehr steht sicherheitspolitisch unweigerlich vor großen Herausforderungen, die von der Bedrohung durch Cyberangriffe über internationalen Terrorismus bis hin zur machtpolitischen Herausforderung durch China und Russland reichen.

Ob die deutsche Gesellschaft in dieser sich ändernden Welt ihr Verhältnis zu ihrem Militär neu definieren muss, ist umstritten.

Die Unterrichtsmaterialien strukturieren sich wie folgt:

- Im ersten Teil erarbeiten die Schüler/-innen die Geschichte der Bundeswehr und erkennen erste Phasen von Kontinuität und Wandel.

- Die Erarbeitung der Inhalte im zweiten Teil erfolgt an einem Fallbeispiel, dem Einsatz der Bundeswehr in Mali.

- Im dritten Teil der Einheit steht zu Beginn die Frage im Zentrum, ob die Bundeswehr ein "Hort von Problemen mit Rechtsextremen" oder "lediglich" ein Abbild der Gesellschaft ist.

- Einen thematischen Klausurvorschlag inklusive eines entsprechenden Erwartungshorizonts bietet der vierte Teil an.

Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe

1. Teil: Die Bundeswehr – von der Verteidigungs- zur Einsatzarmee?

- M 1.1 Meine Vorstellung von der Rolle der Bundeswehr

- M 1.1 Meine Vorstellung von der Rolle der Bundeswehr: Tabelle

- M 1.2 Kramp-Karrenbauer über die zukünftige Rolle der Bundeswehr

- M 1.3 Die Bundeswehr im Wandel der Zeit

- M 1.4 Auslandseinsätze der Bundeswehr (Stand 2018)

- M 1.5A Rüstungsexporte Deutschlands

2. Teil: Die Bundeswehr in Mali – bereit für die Konflikte im 21. Jahrhundert?

- M 2.1 Vorwissen: Ein Konflikt und seine Hintergründe

- M 2.2 Kurz erklärt: Was macht die Bundeswehr in Mali?

- M 2.3 Die Bundeswehr auf Abwegen

- M 2.4 Infobox: Operator „bewerte“

- M 2.5 Die Bundeswehr – gerüstet für die aktuellen Herausforderungen?

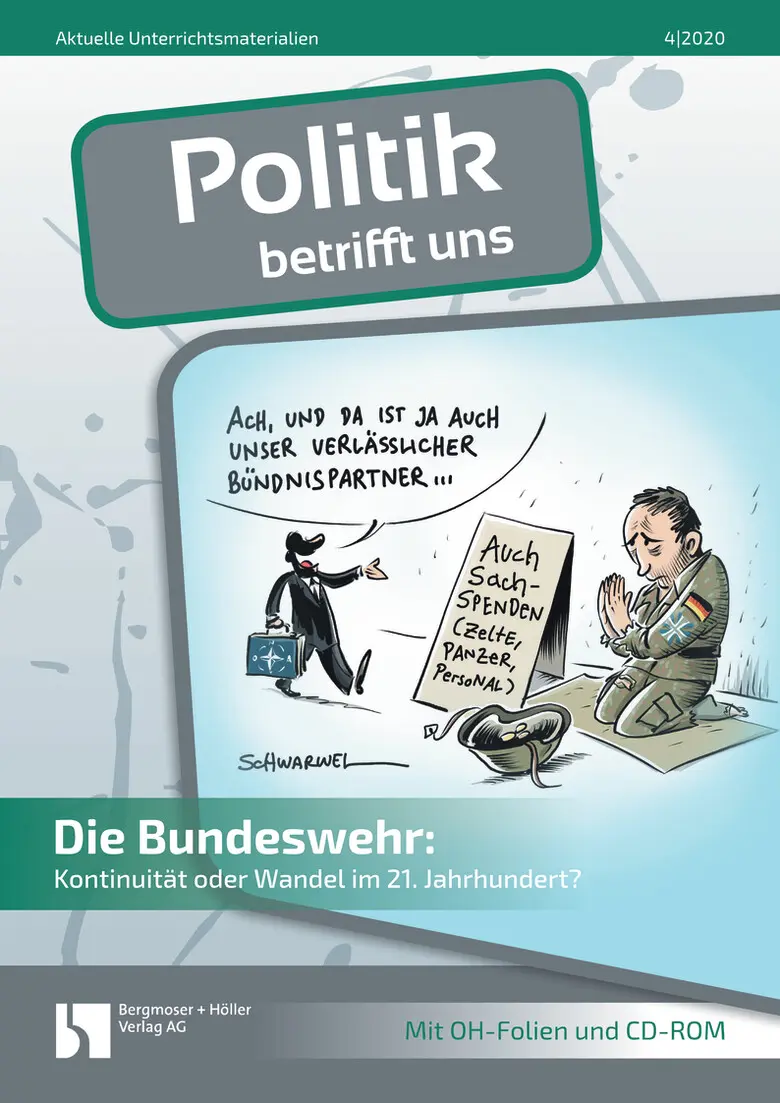

- M 2.5.1 Karikatur: „Verlässlicher Partner“

- M 2.5.2 Anteil der Militärausgaben

3. Teil: Problemfelder der Bundeswehr

- M 3.1 Die Bundeswehr – ein Hort für Rechtsextremismus oder Spiegelbild der Gesellschaft?

- M 3.2 Ein Europa – eine Armee?

- M 3.3 Die Truppe und das Virus: Soll die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden?

- M 3.4A Öffentliche Gelöbnisse – längst überfällig oder Relikt aus alten Zeiten?

- M 3.4.1A Infobox: Diensteid und Gelöbnis

- M 3.4.2A Infobox: Leserbrief

4. Teil: Klausurvorschlag + Erwartungshorizont

- M 4.1 Klausurvorschlag

- M 4.1.1 Karikatur

- M 4.1.2 Trumps an die Deutschen

- M 4.2 Erwartungshorizont